les Actus

Sur cette page l'actualité apicole du moment au gré des contributions et sources d'information.

Inox et miel : un duo sans risque

Le bois a longtemps été le compagnon naturel et presque unique de l’apiculteur. Ruches, hausses, cadres, cuillères : tout ou presque provenait de la forêt. L’acier, lui, est arrivé plus tard, au gré de la mécanisation des mielleries et de l’hygiénisation des ateliers. Son succès n’est pas dû au hasard. L’inox alimentaire, apparu massivement dans les années 1950, a remplacé le fer galvanisé et le cuivre, métaux dont la corrosion posait problème. Depuis, il s’est imposé comme le matériau de référence dans toutes les exploitations professionnelles, des plus modestes aux plus industrialisées.

Cette transition n’a pourtant pas éteint les débats. Dans de nombreux blogs ou boutiques en ligne, on lit encore que l’acier inoxydable « altérerait les propriétés du miel ». L’idée séduit les amateurs de naturel, mais elle ne résiste pas à l’examen. Dans la pratique comme dans la littérature scientifique, rien n’indique que l’inox modifie la composition, la saveur ou les vertus du miel.

Le miel, un milieu acide mais stable

Le miel n’est pas neutre sur le plan chimique. Son pH varie en général entre 3,4 et 6,1, selon les floraisons et la teneur en acides organiques. Cet environnement acide pourrait théoriquement interagir avec certains métaux, notamment le fer ou le cuivre, capables de libérer des ions et de catalyser des réactions d’oxydation. Ces phénomènes sont bien documentés : le contact prolongé du miel avec de tels métaux peut en altérer la couleur et réduire ses propriétés antioxydantes.

L’inox, en revanche, ne se comporte pas comme un métal « nu ». Sa surface est recouverte d’une fine couche d’oxyde de chrome, invisible à l’œil nu, qui isole la structure métallique sous-jacente. Ce film protecteur se reforme spontanément en cas de micro-rayure. C’est ce qui rend l’acier inoxydable inerte au contact des aliments, même acides. Dans l’industrie agroalimentaire, il sert au conditionnement des jus de fruits, du vin et du vinaigre, produits bien plus agressifs chimiquement que le miel.

La chimie au service de l’hygiène

L’inox alimentaire de type 304 ou 316, conforme à la norme EN 10088, présente des niveaux de migration métallique1 inférieurs aux limites fixées par le cadre du Conseil de l’Europe (EDQM, Résolution CM/Res (2013)9). C’est la raison pour laquelle les extracteurs, maturateurs et cuves de stockage utilisés en apiculture sont presque exclusivement fabriqués dans ces alliages.

Les essais normalisés avec simulants acides, tels que l’acide acétique 3 % ou l’acide citrique, plus sévères que l’acidité naturelle du miel, démontrent la stabilité des nuances austénitiques 304 (1.4301) et 316 (1.4401) en conditions d’usage alimentaire. Ces aciers respectent largement les limites de migration fixées pour les métaux, même dans des milieux plus acides que le miel, dont le pH varie entre 3,4 et 6,1 selon les origines florales.

Les conclusions de plusieurs travaux menés par l’EDQM, le KTH Royal Institute of Technology et le Nickel Institute confirment la stabilité chimique de ces inox en milieu acide et leur aptitude complète au contact du miel.

Les rares cas de contamination observés concernent des équipements mal entretenus, dont la surface a été rayée ou exposée à des produits chlorés. Ces altérations locales créent des microfissures où l’oxygène ne parvient plus à régénérer le film protecteur. L’oxydation devient alors possible, mais elle reste liée à l’usure du matériel, non à la nature du miel. En conditions normales d’utilisation, la compatibilité entre l’inox et le miel est totale.

Encadré – Comprendre les nuances de l’inox alimentaire

Les appellations AISI 304 et AISI 316 que l’on trouve sur le matériel apicole correspondent à des grades d’aciers inoxydables définis à l’origine par l’American Iron and Steel Institute. En Europe, ces références sont harmonisées par la norme EN 10088-1 (anciennement NF A 35-574), qui fixe la composition chimique et les usages des aciers dits « austénitiques », adaptés au contact alimentaire.

L’acier inoxydable n’est donc pas un matériau unique : selon sa composition, il offre un comportement différent face à l’humidité, à la chaleur ou aux agents acides. Dans la plupart des mielleries, le 304 (1.4301) suffit amplement. Les équipements en 316 ou 316L se justifient dans les environnements plus exigeants : lavage intensif, proximité marine ou traitement thermique du miel.

Le bois, entre authenticité et méfiance

Les partisans des ustensiles en bois invoquent souvent un argument sensoriel : le toucher plus agréable, la chaleur du matériau, l’absence de goût métallique. Ces aspects ont leur valeur dans la présentation et la dégustation, mais ils relèvent de la préférence, non de la science. Sur le plan microbiologique, le bois présente même certaines limites. Sa porosité rend difficile un nettoyage complet, ce qui favorise la rétention d’humidité et la prolifération bactérienne.

À cela s’ajoute une vigilance sanitaire réelle : certaines cuillères et accessoires en bois bon marché, souvent importés d’Asie, ne respectent pas toujours les exigences européennes relatives aux matériaux au contact des denrées alimentaires.

La DGCCRF a rappelé, dans sa Note d’information n° 2012-93 sur le bois et les matériaux dérivés, que ces produits peuvent contenir des vernis non conformes, des colles à base de formaldéhyde ou des traitements antifongiques destinés à stabiliser le bois pendant le transport.

Ces substances peuvent migrer vers le miel ou d’autres aliments, surtout lors d’un contact prolongé ou dans un environnement humide. Les contrôles effectués par la DGCCRF montrent d’ailleurs que des non-conformités persistent dans certaines importations de produits en bois.

Les autorités françaises recommandent de privilégier les ustensiles fabriqués localement, en bois brut non traité, clairement identifiés comme compatibles avec le contact alimentaire. Leur coût supérieur reflète une traçabilité réelle et une meilleure maîtrise des finitions.

Un choix raisonné

L’apiculteur moderne compose avec ces deux univers : la chaleur du bois et la rigueur de l’acier. L’un ne remplace pas l’autre, ils se complètent. L’inox garantit la propreté et la durabilité du matériel, conditions indispensables à la production et au stockage. Le bois reste présent dans la ruche et dans certains gestes de dégustation, où la symbolique du naturel garde toute sa force.

Affirmer que l’acier inoxydable altère le miel revient à ignorer plus d’un demi-siècle de pratique apicole et de recherches sur la compatibilité alimentaire des matériaux. Les ateliers de désoperculassions, les mielleries et les laboratoires d’analyse en témoignent chaque jour : le miel et l’acier forment un couple fiable.

Bibliographie

-

Conseil de l’Europe – EDQM. Metals and alloys used in food contact materials and articles: A practical guide for manufacturers and regulators (2ᵉ éd.). Strasbourg : EDQM Council of Europe, 2024.

PDF : https://meyerscience.com/images/publikationen/2024-metals-and-alloys-used-in-food-contact-materials-and-articles-2nd-edition.pdf (consulté le 4 octobre 2025). -

EDQM. Metals and alloys used in food contact materials (chapitre Essais avec simulants). Strasbourg : EDQM, 2024. Même lien que note 1 (consulté le 4 octobre 2025).

-

International Honey Commission (IHC). Harmonised Methods of the International Honey Commission. Bern : Swiss Bee Research Centre, 2009 / rév. 2020.

PDF : https://www.ihc-platform.net/ihcmethods2009.pdf (consulté le 4 octobre 2025). -

Odnevall Wallinder, L., Hedberg, Y., & Leygraf, C. Safe Food Preparation Using Stainless Steel. Stockholm : KTH Royal Institute of Technology / Nickel Institute, 2015.

PDF : https://nickelinstitute.org/media/2286/20151110-kth-safefoodpreparationusingstainlesssteel.pdf (consulté le 4 octobre 2025). -

Voir aussi : Compliance Tests of Stainless Steel as a Food Contact Material, Cedinox / KTH, 2014 – https://www.cedinox.es/export/sites/cedinox/.galleries/publicaciones-tecnicas/KTH_report_EN.pdf (consulté le 4 octobre 2025).

-

DGCCRF. Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 16 août 2012.

PDF : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/securite/produits_alimentaires/materiaux_contact/bois-contact-denrees-alimentaires-2012-93.pdf (consulté le 4 octobre 2025). -

DGCCRF. Bois et matériaux au contact des denrées alimentaires – fiche réglementaire. Disponible sur le portail officiel de la DGCCRF : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite/Produits-alimentaires/Materiaux-au-contact/Bois (consulté le 4 octobre 2025).

1

La migration métallique fait référence au phénomène par lequel les ions métalliques d’un matériau (comme un récipient ou un ustensile) se détachent et se transfèrent vers la substance avec laquelle ils sont en contact (comme les aliments ou le miel). Dans le contexte de cet article, il s’agit spécifiquement de la quantité d’ions métalliques qui pourraient potentiellement se transférer de l’acier inoxydable vers le miel, un phénomène qui reste négligeable à quasi nul avec les aciers inoxydables de qualité alimentaire.

Il y a un an …

Apiculture en slovénie

La culture apicole en Slovénie, un mode de vie a été inscrite en 2022 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité lors de la dix-septième session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cette culture apicole est profondément ancrée dans le quotidien de nombreuses familles et communautés slovènes. Elles utilisent les produits de la ruche non seulement pour se nourrir et se soigner, mais mobilisent également leurs connaissances et savoir-faire pour prendre soin des abeilles et préserver l'environnement.

L'importance de l'apiculture en Slovénie se reflète en quelques chiffres parlants : en 2020, le pays comptait 11 293 apiculteurs, 15 420 ruchers et plus de 210 000 colonies d'abeilles — une augmentation de 42 % en dix ans. Avec cinq apiculteurs pour 1 000 habitants, la Slovénie se place en tête des États membres de l'UE pour la densité d'apiculteurs (réf : www.gov.si). Les Slovènes sont véritablement un peuple d'apiculteurs, l'apiculture bénéficiant d'un statut équivalent aux autres activités agricoles. Cette passion nationale se traduit par une conscience aiguë de l'importance des abeilles et un engagement fort pour leur bien-être.

L'abeille carniolienne autochtone (Apis mellifera carnica) est au cœur de cette culture apicole. Réputée pour son caractère travailleur et résistante, ainsi que pour son excellent sens de l'orientation, elle est la seule sous-espèce autorisée pour l'apiculture en Slovénie. Le pays est pionnier dans l'UE en matière de protection juridique des abeilles : l'abeille carniolienne est protégée par la loi sur l'élevage, et la Slovénie a sécurisé son territoire comme région d'origine de cette sous-espèce dans son accord de préadhésion avec l'UE, s'engageant ainsi à sa préservation.

Cette passion nationale se manifeste également par l'existence d'un Musée de l'Apiculture à Radovljica et par une solide organisation des apiculteurs en associations locales, fédérées par l'Association des Apiculteurs Slovènes. Innovants, les apiculteurs slovènes ont su enrichir leur tradition en développant le tourisme apicole.

LE MIEL

Le miel en Slovénie est considéré comme un véritable trésor naturel. La production apicole est influencée par divers facteurs : conditions météorologiques, pertes hivernales des colonies, maladies des abeilles, empoisonnements, et bien d'autres encore.

La production de miel slovène varie considérablement d'une année à l'autre. En 2020, elle s'élevait à 1 293 tonnes. Le record a été atteint en 2001 avec 2 550 tonnes, tandis que 2014 a connu la production la plus faible avec 471 tonnes. Les apiculteurs couvrent plus de la moitié de la demande intérieure, avec un taux d'autosuffisance de 67 % en 2020.

En Slovénie, l'apiculture se pratique principalement dans des ruches AZ💡. La majorité des apiculteurs sont des amateurs ou exercent cette activité à titre secondaire. Le miel jouit d'une grande popularité dans le pays, avec une consommation annuelle d'environ un kilogramme par habitant. Les Slovènes privilégient l'achat direct auprès des apiculteurs, plus de 80 % de la production étant vendue en direct.

Les ruches AZ ?

Les ruches AZ slovènes sont un type de ruche inventé en Slovénie par Anton Žnideršič, largement utilisé par les apiculteurs slovènes et certains apiculteurs européens. Ces ruches possèdent des caractéristiques uniques qui les distinguent des ruches classiques, telles que les Dadant ou Langstroth.

Anton Žnideršič, apiculteur slovène du début du XXe siècle, a conçu cette ruche particulière dans le but d'améliorer l'efficacité et la facilité de gestion des colonies d'abeilles, tout en minimisant les perturbations pour ces dernières.

Voici les principales particularités des ruches AZ :

Construction verticale : Contrairement aux ruches horizontales comme la Dadant, la ruche AZ est construite verticalement, souvent à deux ou trois étages. De nombreux apiculteurs ont rehaussé le plancher pour y intégrer le lange de contrôle des varroas. Il est possible d'insérer une grille à reine ou un séparateur entre deux corps.

Accès arrière : L'apiculteur accède à la ruche par l'arrière, via une porte, plutôt que par le dessus. Cette conception réduit le dérangement des abeilles et s'adapte parfaitement aux ruchers couverts ou intégrés dans des cabanes d'apiculture.

Cadres fixes : Les cadres, disposés verticalement à l'intérieur de la ruche, coulissent vers l'arrière. Cette configuration empêche les abeilles de coller les cadres entre eux avec de la propolis.

Adaptation aux climats froids : Les ruches AZ conviennent particulièrement aux régions au climat froid, comme la Slovénie. Leur conception assure une bonne isolation thermique et un environnement stable pour les colonies d'abeilles en hiver.

Apiculture de précision : Leur structure compartimentée permet une gestion minutieuse des colonies, facilitant le contrôle de la ventilation, de la température et de l'accès des abeilles.

APITOURISME

L'apitourisme, ou tourisme apicole, est un produit touristique assez nouveau. La Slovénie se distingue comme la destination leader mondiale dans ce domaine. L'ingéniosité de l'apitourisme slovène réside dans sa capacité à transformer une riche culture et tradition apicole en une expérience touristique unique dans le genre. Cette approche novatrice sensibilise les visiteurs et favorise un profond respect ainsi qu'un sens aigu de la responsabilité envers l'environnement naturel, culturel et social… Merci les abeilles ! En résumé, l'apitourisme offre une vaste palette d'activités et de produits. Les visiteurs peuvent rencontrer des apiculteurs et découvrir la vie des abeilles, découvrir et déguster les produits de la ruche. Ils ont également l'opportunité d'admirer l'architecture unique des ruchers et des musées dédiés à l'apiculture, d'observer la confection d'ornements en cire d'abeille, la peinture des façades de ruches et la préparation de délicieuses pâtisseries au miel. Bien-sûr, les apiculteurs passionnés que nous sommes peuvent ainsi profiter de vacances dédiées à l’apiculture !

L'apithérapie occupe une place croissante dans l'apitourisme. Cette pratique englobe diverses méthodes utilisant des produits ou des préparations à base à base de produits de la ruche, censées améliorer la santé, prévenir et soulager divers maux. Certains apiculteurs du pays ont déjà adapté leurs ruchers à des fins thérapeutiques. Ils proposent aux visiteurs une expérience sensorielle : s'imprégner des arômes de la ruche tout en écoutant le doux bourdonnement des abeilles, le tout agrémenté de massages au miel, de thermothérapies, de bains de miel et d'autres soins apicoles innovants. De quoi satisfaire aussi bien les plus curieux que les plus crédules des touristes, c'est selon.

10 octobre

Le gouvernement britannique a annoncé la suspension des importations d’abeilles mellifères, de produits apicoles et de matériel apicole usagé en provenance d’Ukraine. Cette mesure, en vigueur depuis le 7 octobre 2025, concerne l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles, mais pas l’Irlande du Nord, qui reste soumise à d’autres dispositions commerciales.

Selon la page officielle du Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), cette décision découle d’une surveillance jugée insuffisante du parasite Tropilaelaps mercedesae, un acarien redouté pour ses effets dévastateurs sur les colonies d’abeilles. Le gouvernement précise que cette interdiction est temporaire et qu’elle restera en place jusqu’à nouvel ordre, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle soit « révoquée ou modifiée ».

Le Royaume-Uni applique ainsi le principe de précaution sanitaire pour éviter l’introduction de nouveaux agents pathogènes susceptibles d’affecter son cheptel apicole. Le T. mercedesae, présent dans certaines régions d’Asie, est considéré comme l’un des parasites les plus dangereux pour les abeilles mellifères, au même titre que Varroa destructor.

Cette décision britannique s’inscrit dans un contexte international de vigilance accrue vis-à-vis des échanges d’abeilles vivantes et de matériel, compte tenu des risques de dissémination de maladies et parasites exotiques.

Source officielle :

📌 www.gov.uk/guidance/…

Merci à Michel — maXou pour avoir signalé cette informations

Pour en savoir plus sur Tropilaelaps mercedesae : media.lactudesapiculteurs.fr/t/tropilaelaps-mercedesae

11 Octobre

Secouer ou ne pas secouer

Depuis plusieurs années, le test au sucre glace s’est imposé comme une méthode populaire parmi les apiculteurs pour estimer la présence du Varroa destructor dans les colonies. L’idée séduit : saupoudrer quelques abeilles d’un peu de sucre, les secouer doucement dans un récipient, récupérer les acariens tombés pour les compter, puis relâcher les abeilles. Contrairement au lavage à l’alcool, cette méthode a longtemps été présentée comme « non létale ».

Or, une équipe américaine vient de remettre en question cette conviction. Selon l’étude de Selina Bruckner et al. (2025) publiée dans le Journal of Apicultural Research en septembre dernier sous le titre “Let’s not sugar coat it: the powdered sugar shake is not harmless for honey bee workers”., le test au sucre glace n’est pas sans conséquences pour les abeille.

Une expérience à grande échelle

Les chercheurs ont mené leurs travaux dans trois États américains — Alabama, Tennessee et Pennsylvanie — entre 2022 et 2024. Ils ont comparé trois groupes d’abeilles issues de colonies bien identifiées : un groupe soumis à un test au sucre glace complet (secouées après poudrage), un groupe simplement recouvert de sucre sans agitation, et un groupe témoin.

Chaque colonie a reçu 900 ouvrières marquées individuellement à la peinture, selon un protocole de suivi par capture-recapture1. Après le traitement, les abeilles étaient relâchées dans leur ruche d’origine, et les chercheurs revenaient cinq jours plus tard pour mesurer le taux de survie à partir du nombre d’individus retrouvés sur les cadres.

Des pertes significatives

Les résultats sont sans appel : seulement 44 % des abeilles soumises à la secousse au sucre glace ont été retrouvées cinq jours plus tard, contre 72 % pour le groupe simplement poudré et 76 % pour le groupe témoin.

Autrement dit, près d’une abeille sur deux n’ pas survécu pas à cette manipulation pourtant censée être bénigne. Le poudrage seul n’a pas d’effet mesurable sur la survie, ce qui indique que la mortalité est liée à la agitation du récipient plutôt qu’à la présence du sucre lui-même.

Les chercheurs évoquent plusieurs pistes : blessures physiques, stress thermique ou cognitif, voire désorientation au retour dans la colonie. Des travaux antérieurs ont déjà montré que des abeilles soumises à un stress mécanique peuvent présenter des troubles du comportement et de l’apprentissage (Bateson et al., 2011).

Une efficacité variable

Les auteurs ont également comparé l’efficacité du test au sucre glace avec celle du lavage à l’alcool, considéré comme la méthode de référence. Sur un ensemble de 18 colonies, le taux moyen de récupération des varroas par le sucre glace atteignait 89 %, mais avec une variabilité extrême — de 67 à 100 %.

Autrement dit, dans certaines situations, un tiers des acariens passent inaperçus. Cette variabilité s’explique par les conditions environnementales : humidité élevée, nectar présent sur les abeilles, ou simple différence dans la vigueur du secouage. Dans un contexte où le seuil d’intervention se situe à 3 % d’infestation (trois varroas pour cent abeilles), une sous-estimation du niveau réel peut retarder un traitement et conduire à la perte de la colonie.

Les conséquences pratiques pour l’apiculteur

L’étude remet en cause une pratique pourtant largement encouragée dans les formations de terrain. Si le test au sucre glace permet d’éviter la mise à mort directe des abeilles échantillonnées, il semble provoquer une mortalité différée importante.

Les chercheurs invitent donc les apiculteurs à préférer le lavage à l’alcool, non seulement plus fiable, mais paradoxalement moins néfaste pour la colonie dans son ensemble. Le prélèvement de 300 abeilles représente une perte bien moindre que celle engendrée par la disparition silencieuse d’une partie des ouvrières après un test mal évalué.

Encadré – Lavage à l’alcool : méthode de référence

Le lavage à l’alcool consiste à immerger un échantillon d’environ 300 abeilles adultes dans une solution alcoolisée puis à l’agiter afin de décrocher les varroas phorétiques. Le nombre d’acariens récupérés est ensuite rapporté au nombre d’abeilles pour obtenir un taux d’infestation. Cette méthode est considérée comme la plus fiable dans les protocoles de suivi sanitaire, car elle offre une estimation précise et reproductible, y compris près du seuil d’intervention fixé à 3 %.

Elle implique la mort des abeilles prélevées, ce qui limite son adoption chez de nombreux apiculteurs amateurs. Cette perte reste cependant faible au regard du bénéfice sanitaire, car un diagnostic mal estimé conduit souvent à des traitements tardifs ou inutiles. En France, le lavage à l’alcool est recommandé par l’ITSAP et plusieurs structures sanitaires régionales dans le cadre d’une gestion raisonnée du varroa.

https://abeille-dauphinoise.fr/files/Guides/varroa/varroa-itsap.pdf

Un débat à replacer dans la gestion intégrée du varroa

Ce travail s’inscrit dans une réflexion plus large sur les bonnes pratiques de gestion intégrée du varroa. Les auteurs rappellent que de nombreux apiculteurs, notamment amateurs, continuent d’appliquer des traitements acaricides sans mesure préalable, ou selon un calendrier fixe. Une telle approche favorise la résistance des acariens, augmente les coûts et compromet la qualité des produits de la ruche.

Le suivi rigoureux du niveau d’infestation reste donc un pilier de la conduite sanitaire. Dans cette perspective, la fiabilité du protocole de mesure prime sur son apparente douceur. Comme l’indique l’étude, mieux vaut un diagnostic précis et ponctuellement létal qu’un test faussement rassurant.

Vers une réévaluation des méthodes « non invasives »

Le mythe du sucre glace « sans risque » illustre la tension constante entre la volonté de préserver les abeilles et la nécessité d’obtenir des données exactes. Si certaines méthodes alternatives, comme l’anesthésie au CO₂, sont à l’étude (de Feraudy et al., 2019), leur validation scientifique reste encore limitée.

Les auteurs de l’étude soulignent qu’aucune technique ne devrait être adoptée sans évaluation rigoureuse de son impact sur les abeilles. L’argument moral du respect de la vie des abeilles ne peut se substituer à l’exigence de précision et de cohérence sanitaire.

Références

Principale

-

Bruckner, S., Williams, G. R., Tsuruda, J., & Underwood, R. M. (2025). Let’s not sugar coat it: the powdered sugar shake is not harmless for honey bee workers. Journal of Apicultural Research. DOI: 10.1080/00218839.2025.2550855.

Citées dans l’étude et l’article

-

Melissa Bateson, Suzanne Desire, Sarah E. Gartside, Geraldine A. Wright, Agitated Honeybees Exhibit Pessimistic Cognitive Biases. Current Biology, Volume 21, Issue 12, https://doi.org/10.1016/j.cub.2011.05.017.

-

De Feraudy, L., Marsky, U., & Danihlik, J. (2019). Efficiency of Varroa monitoring methods: The benefits of standardized monitoring devices. https://www.veto-pharma.com/wp-content/uploads/2022/02/VEC_Poster_Apimondia_2019.pdf

1

Capture-recapture est une méthode d’échantillonnage écologique permettant d’estimer la survie ou l’effectif d’une population. Dans cette étude, 900 abeilles ont été marquées individuellement puis relâchées, et les chercheurs ont compté combien ont été retrouvées cinq jours plus tard pour calculer le taux de survie après différents traitements.

RAPPEL :

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre, les colonies d'abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements. La déclaration est obligatoire dès la première colonie détenue, quelle que soit sa taille (ruches, ruchettes, ruchettes de fécondation/nuclei…

04 octobre

🐝 L’Anercea invite les apiculteurs à anticiper la prochaine saison en profitant de l’hiver pour se former. Les formations, certifiées Qualiopi, sont éligibles à un financement par Vivéa pour les professionnels et par Ocapiat pour les exploitations apicoles, avec une prise en charge allant jusqu’à 50 % du coût.

Le catalogue 2026 propose quatorze stages techniques conçus par des apiculteurs expérimentés, centrés sur l’autonomie en élevage, la sélection et la reproduction. Parmi eux, le dernier stage 2025 sur le schéma de sélection à l’échelle de l’exploitation dispose encore de quelques places.

📌 https://anercea.com/formations/

03 octobre

🐝 Le tribunal de Basse-Terre a condamné deux sociétés et leur gérant pour avoir prélevé sans autorisation des abeilles sauvages protégées. Amendes de 2 000 à 5 000 € et publication du jugement en ligne. Cette décision rappelle que les pollinisateurs sauvages sont une espèce protégée, dont la capture est strictement interdite sans dérogation.

📌 https://la1ere.franceinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/bouillante/en-guadeloupe-la-justice-sanctionne-le-prelevement-illegal-d-abeilles-sauvages-protegees-1627910.html

30 septembre

🐝 L’Australie vient de perdre son dernier rempart face au varroa. Le parasite a été détecté début septembre dans la région de Riverland, au sud du pays, sur des ruches importées du Queensland (nord-est de l’Australie). Jusqu’alors préservé, l’État d’Australie-Méridionale rejoint désormais la liste des territoires touchés par l’acarien.

L’Australie était le dernier grand territoire producteur de miel au monde épargné par ce parasite jusqu’en juin 2022. Ce qui frappe particulièrement, c’est la rapidité avec laquelle la situation a basculé : en seulement trois ans, l’Australie est passée du statut de « dernier sanctuaire » à celui d’un pays confronté aux mêmes défis sanitaires que le reste du monde apicole.

📌 https://www.abc.net.au/news/2025-09-04/varroa-mite-detected-in-riverland-what-happens-next/105732590

29 septembre

🐝 Le frelon asiatique, Vespa velutina, donne vraiment du fil à retordre aux ruchers français. Pour aider les apiculteurs à dénicher des solutions qui marchent, l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) a mis en place un webinaire qui présente des astuces efficaces pour soulager la pression sur les ruches.

Ce webinaire met le doigt sur l’importance d’avoir plusieurs cordes à son arc : garder un œil sur ses ruchers régulièrement, faire équipe avec d’autres apiculteurs, travailler main dans la main avec les autorités du coin et donner un coup de pouce à la recherche scientifique pour mettre au point des méthodes de lutte plus précises.

En partageant cette discussion entre experts, l’UNAF offre aux apiculteurs un aperçu clair et concret des solutions à leur portée. Ce webinaire est une mine d’or pour tous les apiculteurs qui font face au frelon asiatique et qui veulent mettre leurs colonies à l’abri le plus efficacement possible.

🐝 Puisque nous évoquons les frelons asiatiques, qui sont un fléau d’actualité en cette fin du mois de septembre, voici un récapitulatif des articles publiés sur L’actu des Apiculteurs 🐝 qui les concernent.

media.lactudesapiculteu…

Les cultures sont-elles suffisamment pollinisées ?

Une étude menée par l'Université Rutgers-Nouveau-Brunswick a analysé plus de 1 500 champs sur six continents, révélant que la production mondiale de fruits, légumes, noix et légumineuses est limitée par un manque de pollinisateurs.

Publiée dans *Nature Ecology & Evolution le 03 juillet 2024, l'étude montre qu'un tiers à deux tiers des exploitation agricoles sont affectées par une pollinisation insuffisante, un phénomène appelé « limitation des pollinisateurs ».*

Cette recherche, basée sur l'analyse de 200 000 « visites d'abeilles », est particulièrement pertinente dans le contexte du déclin mondial des populations d'insectes. L'étude ne concerne pas les grandes cultures comme le riz et le blé, mais se concentre sur les aliments dépendant de la pollinisation animale.

La pollinisation, essentielle à la reproduction de 88% des plantes à fleurs et 76% des principales cultures vivrières, peut être effectuée par le vent, l'eau ou des animaux. Les abeilles sont considérées comme les pollinisateurs les plus efficaces, avec les cultures de myrtilles, café et pommes étant les plus affectées par le manque de pollinisation.

Les chercheurs ont observé des déficits de rendement pour 25 cultures dans 85% des pays étudiés. Cependant, ils estiment que ces déficits peuvent être corrigés par des augmentations réalistes des visites de pollinisateurs, suggérant qu'une meilleure gestion des champs pourrait résoudre une grande partie des problèmes de rendement.

Résumé de l’article scientifique

Turo, K.J., Reilly, J.R., Fijen, T.P.M. et al. Insufficient pollinator visitation often limits yield in crop systems worldwide. Nat Ecol Evol 8, 1612–1622 (2024). https://doi.org/10.1038/s41559-024-02460-2

Le déclin des populations de pollinisateurs pourrait menacer la production alimentaire mondiale, surtout si les rendements actuels des cultures sont limités par une insuffisance de visites des pollinisateurs aux fleurs, un phénomène appelé « limitation par les pollinisateurs ». Ici, nous évaluons la prévalence mondiale de cette limitation par les pollinisateurs, explorons les facteurs de risque, tels que le type de culture ou la région géographique, qui prédisent où cette limitation est plus probable, et nous nous interrogeons sur l'ampleur des améliorations potentielles des rendements agricoles grâce à une augmentation des visites des pollinisateurs. Nous abordons ces questions à l'aide de 198 360 interactions plante-pollinisateur et de 2 083 mesures de rendement pour 32 espèces de cultures cultivées dans 120 systèmes d'étude. Nous constatons que 28 à 61 % des systèmes agricoles mondiaux sont limités par les pollinisateurs, et que cette limitation survient le plus fréquemment dans les cultures de myrtilles, de café et de pommes. Pour quelques ensembles de données, nous remarquons que la probabilité de limitation par les pollinisateurs diminue avec une plus grande couverture forestière autour d'un champ de culture dans un rayon de 1 km, bien que les effets moyens soient faibles. Enfin, nous estimons que pour les cultures identifiées comme limitées par les pollinisateurs, une augmentation des visites de pollinisateurs dans toutes les exploitation agricoles pour atteindre les niveaux existants observés dans le 90ᵉ percentile de chaque système d'étude réduirait de 63 % les écarts de rendement entre les champs à haut et faible rendement

⚠️. Nos résultats montrent des variations dans la sensibilité à la limitation par les pollinisateurs à travers divers systèmes de cultures et indiquent que des augmentations réalistes de la fréquentation des pollinisateurs pourraient atténuer les déficits de rendement des cultures attribuables à cette limitation.

⚠️ NDLR : L'idée ici est d'estimer l'impact qu'aurait une augmentation de la présence des pollinisateurs sur le rendement des cultures. Pour ce faire, les chercheurs comparent les niveaux de fréquentation des pollinisateurs dans différentes exploitation agricoles et identifient celles où cette fréquentation est parmi les plus élevées, c'est-à-dire dans le 90ᵉ percentile (ou plus précisément que seulement 10 % des exploitation agricoles ont une plus grande fréquentation des pollinisateurs).

Le raisonnement est que si toutes les exploitation agricoles pouvaient atteindre ce niveau élevé de fréquentation des pollinisateurs (celui observé dans le 90ᵉ percentile), cela permettrait de combler 63 % de la différence de rendement entre les champs qui produisent beaucoup et ceux qui produisent peu. En d'autres termes, améliorer la fréquentation des pollinisateurs dans les exploitation agricoles à faible rendement les aiderait à combler plus de la moitié de l'écart de productivité par rapport aux exploitation agricoles à haut rendement.

En résumé

-

Limitation des pollinisateurs : Un tiers à deux tiers des exploitation agricoles ont des champs sous-productifs en raison d'une pollinisation insuffisante.

-

L'étude couvre plus de 1 500 champs sur six continents, analysant 200 000 visites d'abeilles aux fleurs de culture.

-

Les cultures les plus touchées sont les myrtilles, le café et les pommes, avec des déficits de rendement observés pour 25 cultures dans 85% des pays étudiés.

-

Les pollinisateurs, en particulier les abeilles, sont essentiels pour la production d'aliments riches en nutriments comme les fruits, légumes, noix et légumineuses.

-

Une amélioration de la cohérence entre les champs à haut et faible rendement pourrait résoudre une grande partie des problèmes de rendement observés.

Pour en savoir beaucoup plus voir la vidéo avec le lien ci-dessius, l'intervention d' Emmanuele Porcher, écologue au Collège de France

https://youtu.be/tRs9hO2cEAs

- La biodiversité englobe la diversité des organismes vivants et leurs interactions . Ces interactions forment le « tissu vivant de la planète », régulant son fonctionnement. La crise actuelle de la biodiversité implique non seulement la disparition d'espèces, mais aussi la perte d'interactions cruciales. L'exemple des plantes à fleurs et des pollinisateurs illustre ce phénomène, leur interdépendance étant menacée. Une solution potentielle serait de restaurer les interactions entre l'homme et la nature, affaiblies par l'urbanisation croissante.

- Leçon inaugurale d'Emmanuelle Porcher prononcée le 18 janvier 2024. Emmanuelle Porcher est invitée à occuper la chaire annuelle Biodiversité et écosystèmes du Collège de France pour l'année 2023-2024.

Photo : L’île de Giannutri, au large de la Toscane, a servi de laboratoire naturel pour étudier la concurrence entre abeilles domestiques et pollinisateurs sauvages.

L’introduction de ruchers dans des zones protégées fait débat depuis plusieurs années. Une étude récente, menée sur l’île italienne de Giannutri (2,6 km²), apporte des éléments tangibles sur la concurrence alimentaire entre Apis mellifera et les pollinisateurs sauvages. Depuis 2018, dix-huit colonies y sont installées chaque année comme rucher de fécondation. Cette densité, proche de sept ruches par kilomètre carré, dépasse la moyenne européenne estimée à 4,2 ruches/km². Dans un environnement insulaire au couvert végétal limité, la pression exercée sur les ressources florales pouvait être évaluée avec une rare précision.

Il ne s’agit pas, dans cette étude (et cet article) de condamner la pratique apicole, mais de regarder avec lucidité ses effets possibles lorsqu’elle se déploie dans des milieux fragiles.

Les chercheurs ont mené une série d’expériences entre 2021 et 2024, consistant à fermer les ruches certains jours de février et mars, au moment du pic d’activité des pollinisateurs sauvages. Ils ont ensuite mesuré la disponibilité en nectar et pollen sur les principales plantes visitées, suivi le comportement des abeilles sauvages et observé l’évolution de leurs populations au fil des ans.

Des ressources florales rapidement accaparées

L’absence temporaire d’abeilles domestiques a provoqué une hausse nette de la disponibilité en nectar et en pollen. Sur la germandrée arbustive (Teucrium fruticans), le nombre d’étamines libérant du pollen a augmenté de plus de 30 % à proximité immédiate du rucher lors des journées sans abeilles. Sur le romarin (Salvia rosmarinus), la quantité de nectar mesurée dans les fleurs ouvertes a progressé de 70 % après seulement onze heures de fermeture des ruches. Ces résultats confirment l’ampleur de la consommation quotidienne des butineuses et montrent que la pression exercée réduit rapidement les ressources potentielles pour les autres espèces.

Il est frappant de constater que le taux de sucre du nectar n’a pas varié, indiquant que les abeilles ne modifient pas la qualité mais bien la disponibilité des ressources. Les fleurs en sac¹ restaient riches en nectar, alors que celles exposées subissaient une diminution directe de leur contenu.

Abeille domestique et bourdon terrestre en train de butiner une germandrée arbustive et une fleur de romarin

Des changements de comportement chez les abeilles sauvages

Les deux espèces les plus représentées sur l’île, Anthophora dispar (espèce d’abeille solitiare) et Bombus terrestris (bourdon terrestre), ont montré une modification de leur activité en fonction de la présence d’Apis mellifera. Lorsque les ruches étaient ouvertes, elles concentraient leurs visites tôt le matin, évitant les heures de forte activité des abeilles domestiques. Les durées de butinage se réduisaient et les déplacements entre fleurs s’intensifiaient, traduisant une recherche plus coûteuse en énergie.

En l’absence d’abeilles domestiques, ces pollinisateurs sauvages allongeaient leur temps d’aspiration de nectar, indice d’une meilleure disponibilité des ressources. Bombus terrestris raccourcissait aussi ses phases de recherche de pollen, signe d’une collecte facilitée. Ces ajustements montrent que la concurrence influe directement sur le budget énergétique des butineurs sauvages.

Un déclin rapide et mesurable des populations

Au-delà des observations ponctuelles, le suivi par transects (méthode de suivi) sur quatre ans révèle une baisse spectaculaire des effectifs. Entre 2021 et 2024, Anthophora dispar a reculé de 77 % et Bombus terrestris de 87 %. Cette diminution est apparue alors que les paramètres climatiques printaniers (pluviométrie et températures) restaient stables, ce qui renforce l’hypothèse d’un impact lié à la densité d’Apis mellifera.

La flore disponible a elle aussi décliné au cours de la période, ce qui peut accentuer l’effet de compétition. Mais le rôle déterminant des abeilles domestiques ressort clairement : leur retrait même temporaire modifie immédiatement la disponibilité des ressources et l’organisation du réseau de pollinisation.

Implications pour l’apiculture et la conservation

Cette étude démontre que dans un espace restreint, la présence d’un rucher peut provoquer en quelques années une chute drastique des populations sauvages. Cette concurrence trophique se traduit par une moindre efficacité de pollinisation globale : les abeilles domestiques assurent de nombreux contacts avec les fleurs, mais leur efficacité par visite est souvent inférieure à celle de pollinisateurs spécialisés.

Les auteurs recommandent une évaluation rigoureuse avant toute installation de ruches dans des zones protégées. La densité des colonies, la diversité florale et la présence de pollinisateurs sauvages doivent être pris en compte. Ils suggèrent que, sans données démontrant l’absence d’effet négatif, l’apiculture ne soit pas autorisée dans les petits espaces insulaires ou les réserves naturelles.

Un débat ouvert pour les apiculteurs

Pour les professionnels comme pour les amateurs, cette étude met en lumière la nécessité d’adapter la gestion des colonies à leur environnement. Sur le continent, la densité d’abeilles domestiques doit être pensée en fonction de la ressource disponible et de la biodiversité environnante. Sur des territoires isolés, les apiculteurs et gestionnaires d’espaces naturels devront arbitrer entre production apicole et maintien des pollinisateurs sauvages.

L’expérience l’île de Giannutri agit comme un avertissement. Elle ne condamne pas l’apiculture, mais rappelle que sa pratique, lorsqu’elle est intensive et localisée, peut déséquilibrer rapidement un écosystème fragile. Pour maintenir la diversité des pollinisateurs et les services qu’ils rendent, la réflexion sur l’implantation des ruches devient une condition incontournable de durabilité.

Référence

Pasquali L. et al., Island-wide removal of honeybees reveals exploitative trophic competition with strongly declining wild bee populations, Current Biology, vol. 35, 2025. https://doi.org/10.1016/j.cub.2025.02.048

1

Les « fleurs en sac » sont des fleurs qui ont été couvertes d’un sachet ou d’une protection pour les isoler des pollinisateurs dans le cadre d’une expérience scientifique. Cette méthode permet de comparer la quantité de nectar et de pollen disponible dans les fleurs protégées par rapport aux fleurs exposées aux butineuses.

Apimondia, un rendez-vous stratégique pour l’apiculture mondiale

Cet événement, organisé par les associations d’apiculteurs du Danemark, de Suède et de Norvège, réunira chercheurs, apiculteurs, entreprises et décideurs publics autour de thèmes qui reflètent les préoccupations actuelles de la filière. L’édition scandinave met en avant l’importance du dialogue entre science et pratique, sous le mot d’ordre affiché : « Showcasing pure apiary products » et « Together, we make the world bloom ».

La santé des colonies figure parmi les thématiques majeures. Le programme scientifique couvre les parasites, les pathogènes, l’impact du climat ainsi que les effets des pesticides sur les ruches. Les stratégies de gestion du varroa et les perspectives offertes par la sélection de souches plus résistantes devraient alimenter de nombreuses communications. La chercheuse française Fanny Mondet (INRAE, Provence-Alpes-Côte d’Azur), invitée comme oratrice, interviendra sur la santé des abeilles et le bien-être animal du point de vue apicole, témoignant du rôle actif de la recherche française dans ce domaine.

Pollinisation et agriculture durable

Le congrès consacre un espace important aux relations entre apiculture et agriculture. La section Pollination and Flora traite de la pollinisation des cultures, du rôle des pollinisateurs en zones urbaines et de la restauration des écosystèmes. Des chercheurs scandinaves présenteront leurs résultats sur la gestion des ressources mellifères dans un contexte de paysages agricoles homogénéisés. Côté français, Michel Bocquet interviendra sur les initiatives de floraisons à grande échelle et leurs bénéfices pour les pollinisateurs. Ces échanges intéressent directement les apiculteurs de l’Hexagone, confrontés à des défis similaires sur leurs territoires.

Produits apicoles et apithérapie

La qualité et la traçabilité des produits de la ruche seront au cœur des discussions. La section Beekeeping Technology and Quality abordera la sécurité alimentaire, la lutte contre la fraude et les normes de commercialisation. Les recherches en apithérapie, regroupées sous le thème Apitherapy, s’intéressent aux propriétés biologiques et nutritionnelles du miel, de la propolis ou de la gelée royale. Les travaux de Jennyfer Yong-Sang, portant sur les propriétés physicochimiques des miels de l’île de La Réunion, illustrent la diversité des terroirs français et leur valorisation possible sur la scène internationale.

Apimondia 2025 : infos pratiques

Où ?

Copenhague, Danemark. Le congrès se déroulera au Bella Center Copenhagen, grand centre de conférences situé à proximité de l’aéroport et desservi par le métro.

Quand ?

Du 24 au 27 septembre 2025. Le programme complet des conférences, ateliers et expositions est accessible en ligne.

Comment y aller ?

Avion : vols directs quotidiens depuis Paris, Lyon, Nice ou Toulouse vers l’aéroport de Copenhague-Kastrup (CPH).

Train : liaisons ferroviaires avec l’Allemagne du Nord, via Hambourg.

Sur place : métro ligne M1 depuis l’aéroport, arrêt Bella Center. Hébergements disponibles dans le quartier d’Ørestad et dans le centre-ville (15 minutes de métro).

Inscriptions

Les inscriptions s’effectuent directement sur le site officiel : apimondia2025.com

Innovations techniques et pratiques numériques

Les organisateurs annoncent des sessions sur les innovations technologiques : capteurs, intelligence artificielle et outils numériques appliqués à l’apiculture. Ces thématiques visent à montrer comment les nouvelles technologies peuvent améliorer le suivi des colonies, optimiser les miellées ou renforcer la traçabilité des productions. Le congrès offrira une vitrine à des dispositifs déjà expérimentés dans plusieurs pays européens. La contribution de Sébastien Hoffmann dans la section Bridging Research and Practice illustre la volonté française de rapprocher recherche appliquée et pratiques de terrain.

Développement rural et perspectives internationales

La section Rural Development mettra en avant l’apiculture comme facteur de développement économique et social dans des régions aux ressources limitées. Les communications porteront sur l’intégration de l’apiculture dans des systèmes agricoles diversifiés, les savoirs traditionnels et l’inclusion des communautés locales. La chercheuse Anaïs Marquisseau présentera le projet CODABEILLES, qui propose une bibliothèque de référence génétique pour suivre les abeilles sauvages en France. De son côté, Benjamin Basso exposera un travail sur la sélection d’abeilles destinées à une production durable de gelée royale de haute qualité. Enfin, Alexandra de Paoli, dans les Global Honey Talks, interviendra sur la récolte des produits de la ruche à petite échelle, reliant expériences françaises et scandinaves.

Intérêt pour les apiculteurs français

Pour les apiculteurs de l’Hexagone, ce congrès représente l’occasion de prendre part à une dynamique internationale. Les thématiques abordées résonnent avec les réalités françaises : gestion du varroa et des pathogènes, adaptation des colonies aux aléas climatiques, pollinisation des cultures dans un contexte agricole sous tension, valorisation des produits face à la concurrence des importations. Les discussions sur la traçabilité et la lutte contre la fraude rejoignent directement les préoccupations des syndicats mobilisés sur la défense du miel national. La présence de plusieurs intervenants français, qu’ils soient chercheurs, techniciens ou acteurs du développement, témoigne d’une implication forte et d’une volonté de contribuer au débat international.

Les intervenants français 🇫🇷 à Apimondia 2025

La présence française sera remarquée lors du congrès de Copenhague. Plusieurs chercheurs et praticiens interviendront dans les sessions scientifiques ou les Global Honey Talks :

-

Dr Fanny Mondet (INRAE, PACA) – Oratrice invitée (Invited Speaker) sur la santé des abeilles et le bien-être animal en apiculture.

-

Michel Bocquet – Communication sur les initiatives de floraisons à grande échelle et leurs bénéfices pour les pollinisateurs.

-

Sébastien Hoffmann – Intervention dans la section Bridging Research and Practice, consacrée au lien entre recherche et apiculture de terrain.

-

Jennyfer Yong-Sang – Présentation des propriétés physicochimiques des miels de l’île de La Réunion.

-

Anaïs Marquisseau – Projet CODABEILLES, une bibliothèque de référence génétique pour le suivi des abeilles sauvages en France.

-

Benjamin Basso – Communication sur la sélection d’abeilles pour une production durable de gelée royale de haute qualité.

-

Alexandra de Paoli – Participation aux Global Honey Talks sur la récolte des produits de la ruche à petite échelle, à la croisée des pratiques françaises et scandinaves.

Un congrès à la croisée des mondes

Apimondia 2025 se présente comme une plateforme où convergent science, technique et pratiques apicoles. Les thèmes retenus — santé des abeilles, biologie, apithérapie, pollinisation, technologie, économie et développement rural — couvrent l’ensemble des dimensions de la filière. Pour les apiculteurs professionnels comme amateurs, suivre les débats de Copenhague permettra de mieux anticiper les évolutions réglementaires, commerciales et environnementales qui redessinent l’apiculture au niveau mondial.

Pesticides : l’État reconnu responsable d’un préjudice écologique

C’est une décision qui fera date. Le 3 septembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé que l’usage massif des produits phytopharmaceutiques – autrement dit les pesticides – a bien provoqué un préjudice écologique en France. Et cette fois, l’État ne peut pas se défausser : sa responsabilité est engagée.

Ce que dit la justice

La Cour a jugé que l’ANSES (l’agence de sécurité sanitaire) n’a pas systématiquement pris en compte les données scientifiques les plus récentes lors de l’évaluation des risques liés aux pesticides. Résultat : certains produits ont pu rester autorisés alors qu’ils présentaient des effets nocifs sur la biodiversité et l’environnement.

La justice estime que cette carence n’est pas la cause unique du préjudice (les pollutions agricoles ont aussi d’autres origines), mais qu’elle en a aggravé l’ampleur. C’est suffisant pour engager la responsabilité de l’État.

Ce que la Cour a annulé

Le jugement de première instance (2023) avait obligé le gouvernement à respecter les objectifs de réduction des pesticides fixés par les plans Ecophyto. Or, la Cour rappelle que ces plans sont avant tout des outils politiques : ils n’ont aucune valeur juridique contraignante.

Les conséquences concrètes

La Cour n’a pas seulement pointé la responsabilité de l’État, elle lui a aussi donné des obligations très précises :

-

réévaluer toutes les autorisations de pesticides en tenant compte des connaissances scientifiques actuelles,

-

mener ce travail dans un délai de 24 mois,

-

présenter un calendrier prévisionnel à la Cour d’ici 6 mois.

Enfin, l’État est condamné à verser un euro symbolique à chacune des associations requérantes (Notre Affaire à Tous, Pollinis, Biodiversité sous nos pieds, ANPER-TOS et ASPAS) pour le préjudice moral.

Pourquoi c’est un tournant

-

La justice française confirme pour la première fois à ce niveau qu’il existe un préjudice écologique dû aux pesticides.

-

Elle exige désormais que l’administration tienne compte des données scientifiques les plus récentes, et non des seuls documents parfois dépassés de la Commission européenne.

-

Même si les plans Ecophyto restent de simples outils politiques, l’arrêt met une pression inédite sur l’État pour rendre ses autorisations plus rigoureuses et conformes aux réalités scientifiques.

📌 https://paris.cour-administrative-appel.fr/decisions-de-justice/…

.09 septembre 2025

🐝 C’est fou, un lot de miel de fleurs bio (Nouvelle-Aquitaine) vendu par La Fourche est rappelé depuis le 8 septembre. En cause : un taux trop élevé d’HMF (hydroxyméthylfurfural).

👉 Le HMF, c’est quoi ? C’est une molécule qui apparaît quand le miel est trop chauffé ou vieillit mal. C’est un indicateur de qualité : la réglementation fixe la limite à 40 mg/kg en Europe (jusqu’à 80 mg/kg en zones tropicales). Au-delà, le miel perd de ses qualités gustatives et nutritionnelles.

En pratique, ce rappel est donc avant tout une question de conformité et de qualité. Si vous avez acheté ce pot, ne le consommez pas : rapportez-le, un remboursement est prévu.

Spillover viral entre abeilles et bourdons

·

Les apiculteurs redoutent depuis plusieurs années les effets secondaires de la proximité entre colonies d’abeilles domestiques (Apis mellifera) et populations de bourdons sauvages (Bombus spp.). Le spectre d’un « spillover » viral (voir encadré) a nourri de nombreux débats. Certains travaux avaient suggéré que des virus typiques des abeilles, comme le DWV (deformed wing virus), pourraient non seulement infecter des bourdons, mais aussi s’y maintenir de façon autonome. La possibilité d’une extension de l’aire virale à de nouvelles espèces soulèverait alors des enjeux de conservation, mais aussi de responsabilité sanitaire pour les apiculteurs.

Une étude de grande envergure menée entre 2021 et 2023 dans le Minnesota (États-Unis), récemment publiée dans Communications Biology (2025), vient tempérer ces inquiétudes. Les chercheurs ont comparé les viromes1 à ARN de 389 abeilles et 117 bourdons Bombus impatiens vivant dans un même environnement. Leur conclusion est claire : malgré des expositions fréquentes, il n’y a pas de preuve d’un passage durable ni d’une adaptation virale chez les bourdons.

Pourquoi le terme « spillover » n’est pas traduit

Le mot spillover, utilisé en virologie et en écologie des maladies, désigne le passage d’un agent pathogène d’une espèce hôte (réservoir) vers une autre espèce, sans présumer de ce qui suit. Il recouvre plusieurs scénarios très différents :

Exposition : le virus est présent dans l’environnement ou sur l’hôte, sans infection réelle.

Spillover en impasse (dead-end spillover) : le virus infecte un nouvel hôte mais ne s’y transmet pas.

Spillover avec extension d’hôte (host range expansion) : le virus s’adapte et se maintient durablement dans la nouvelle espèce.

Aucun mot français ne permet de désigner à la fois l’exposition, la transmission accidentelle, et l’éventuelle adaptation d’un virus à une nouvelle espèce. Les termes comme « contagion » ou « transmission » sont trop restrictifs ou imprécis.

C’est pourquoi les chercheurs et les publications spécialisées conservent le terme spillover, accompagné d’une définition claire à sa première occurrence. Il s’agit d’un concept technique précis, essentiel pour comprendre les dynamiques sanitaires entre pollinisateurs.

Des viromes bien distincts

Chaque espèce présente une composition virale propre. Chez les abeilles domestiques, les virus dominants restent les classiques : DWV, SBV (sacbrood virus), BQCV (black queen cell virus), et les multiples variantes du LSV (Lake Sinai Virus). Les bourdons, quant à eux, hébergent une communauté virale très différente, dominée par des virus encore mal caractérisés, comme Mayfield virus 1 ou Andrena haemorrhoa nege-like virus.

Dans l’étude, seul le SBV a été retrouvé de manière constante chez les bourdons, mais sans que sa séquence génétique ne montre d’adaptation spécifique à ce nouvel hôte. Le taux d’identité des séquences entre abeilles et bourdons dépasse 98 %, signe d’un virus inchangé. Il s’agirait donc d’une simple exposition environnementale, probablement par butinage sur les mêmes fleurs, et non d’une véritable transmission horizontale soutenue au sein de la population de bourdons.

Le mythe de la transmission autonome

Pour qu’un virus puisse s’établir durablement dans une nouvelle espèce, plusieurs conditions doivent être réunies : capacité de réplication, efficacité de la transmission entre individus, et compatibilité avec les barrières immunitaires du nouvel hôte. L’étude rappelle que même si le DWV peut se répliquer chez certains bourdons dans des conditions expérimentales, il n’existe aucune preuve d’une chaîne de transmission naturelle en l’absence d’abeilles.

Les chercheurs n’ont identifié aucun variant spécifique à Bombus impatiens. Aucun signal d’évolution virale orientée vers une adaptation n’est observé, ni dans les gènes codants, ni dans la polymérisation des séquences. Même dans les colonies de bourdons transplantées à proximité de ruchers, la proportion de virus issus des abeilles n’augmente pas. En revanche, lorsque les bourdons sont éloignés des abeilles, leur virome retrouve rapidement sa composition d’origine. Cela confirme le scénario d’un « dead-end spillover » : le virus infecte un hôte accidentel, mais ne parvient pas à s’y maintenir.

Les implications pour l’apiculture

Pour les apiculteurs, ces résultats apportent une clarification importante. Ils indiquent que la présence de virus d’abeilles chez d’autres pollinisateurs ne signifie pas nécessairement une responsabilité épidémiologique. L’exposition environnementale, notamment par butinage partagé, n’induit pas automatiquement une extension de la pathogénicité à d’autres espèces.

Cela ne signifie pas pour autant que toute vigilance doit être abandonnée. Les espèces de bourdons les plus menacées, souvent à faible diversité génétique, pourraient être plus sensibles à des expositions répétées, même en l’absence de contagion durable. Or, les pratiques apicoles intensives – concentrations d’abeilles sur des miellées, transhumance massive, saturation florale – multiplient ces expositions.

Dès lors, limiter la densité des ruchers dans les zones sensibles, diversifier les ressources florales et respecter des distances d’isolement avec les milieux à enjeu écologique élevé sont des gestes de précaution cohérents, sans exiger un bouleversement des pratiques apicoles.

Poursuivre les recherches sans extrapoler

L’étude rappelle la nécessité de différencier rigoureusement les notions d’exposition, d’infection et d’adaptation virale. Trop d’articles passés ont tiré des conclusions alarmistes à partir de simples détections PCR. Ce travail fondé sur des séquençages complets et des analyses phylogénétiques montre que la présence d’un virus chez une espèce ne suffit pas à affirmer qu’il y a transmission active.

Cependant, le panorama reste incomplet. Le virome des pollinisateurs sauvages demeure mal connu, notamment chez les espèces rares ou endémiques. Le cas de Bombus impatiens, relativement abondant et adaptable, ne peut être généralisé à l’ensemble du genre Bombus. Des travaux similaires sur Bombus terricola ou Bombus affinis, en déclin en Amérique du Nord, seraient nécessaires pour affiner les recommandations.

Référence

McKeown, D. A. et al. (2025). Distinct virome compositions and lack of viral diversification indicate that viral spillover is a dead-end between the western honey bee and the common eastern bumblebee. Communications Biology, 8, 926. https://doi.org/10.1038/s42003-025-08351-x

1 Un virome est l'ensemble des génomes viraux (collection complète des virus) présents dans un organisme ou un environnement spécifique. Dans le contexte de l'article, il s'agit de l'ensemble des virus qui infectent les abeilles (Apis mellifera) et les bourdons (Bombus spp.), permettant aux chercheurs d'étudier les différences de composition virale entre ces espèces et d'évaluer les risques de transmission interspécifique.

LES CHIFFRES DU BILAN 2024

Une campagne 2024 éprouvante pour les ruchers français

Données issues de l’Observatoire 2025 de la production de miel et de gelée royale (FranceAgriMer, juillet 2025, données 2024).

L’année apicole 2024 illustre une fois encore la fragilité des récoltes face aux aléas climatiques. Le dernier Observatoire conduit par FranceAgriMer par Agrex fait état d’une chute de 28 % de la production nationale de miel par rapport à 2023. Les apiculteurs, qu’ils soient amateurs ou professionnels, ont affronté un printemps froid, pluvieux et venteux qui a lessivé le nectar et freiné l’activité de butinage. Le rendement moyen s’établit à 15,2 kg par ruche, un niveau rarement atteint depuis dix ans.

L’année apicole 2024 illustre une fois encore la fragilité des récoltes face aux aléas climatiques. Le dernier Observatoire conduit par FranceAgriMer par Agrex fait état d’une chute de 28 % de la production nationale de miel par rapport à 2023. Les apiculteurs, qu’ils soient amateurs ou professionnels, ont affronté un printemps froid, pluvieux et venteux qui a lessivé le nectar et freiné l’activité de butinage. Le rendement moyen s’établit à 15,2 kg par ruche, un niveau rarement atteint depuis dix ans.

Des récoltes contrastées selon les régions

Toutes les régions métropolitaines ont souffert, mais l’ampleur des pertes varie fortement. Dans le Grand Est, la production a reculé de 59 %, la sécheresse et les pluies printanières ayant compromis la floraison des acacias. La Bourgogne-Franche-Comté affiche une tendance similaire avec une récolte divisée par deux. La Bretagne enregistre un rendement moyen de seulement 9,8 kg par ruche, conséquence d’une saison perturbée du début à la fin. En revanche, certaines zones ont résisté : l’Occitanie enregistre une progression de 9 % et la Corse un bond de 26 %, grâce à une meilleure concordance entre floraisons et conditions météorologiques. Ces disparités soulignent la dépendance des ruchers aux microclimats et à la diversité florale disponible.

Miellées : un classement bouleversé

Traditionnellement dominé par le colza, le palmarès des miellées change en 2024. Avec 10,9 % des volumes, le tournesol prend la tête, y compris dans des régions où il n’était pas jusqu’ici majoritaire, comme le Centre-Val de Loire ou la Normandie. La lavande suit de près avec 10,3 %, restant le pilier de la Provence-Alpes-Côte d’Azur, même si les rendements y restent modestes. L’acacia, durement touché par les pluies au nord, ne représente plus que 3,9 % de la production. Les miellées de printemps se sont effondrées à 9,6 % du total national, alors que les toutes fleurs d’été atteignent 25 %. Pour de nombreux apiculteurs, ce déplacement des équilibres oblige à reconsidérer les pratiques de transhumance et la planification des récoltes.

Transhumance et diversification : des réponses inégales

La transhumance demeure une pratique minoritaire : seulement 7,3 % des apiculteurs la mettent en œuvre, mais elle pèse pour un quart de la production nationale. Dans le sud, elle est déterminante, représentant 51 % des volumes en Provence et 40 % en Occitanie. Dans le nord, elle reste marginale. Face aux incertitudes, nombre d’exploitants cherchent des revenus complémentaires. La propolis progresse, atteignant 5,2 tonnes en 2024, soit un gain d’une tonne en un an. Le pollen s’élève à 112 tonnes, principalement récolté par des apiculteurs disposant de plus de 150 ruches. La gelée royale recule à 3,4 tonnes après une décennie de croissance régulière, ses producteurs étant eux aussi affectés par le mauvais printemps. Les produits transformés — pain d’épices, nougats, hydromel — connaissent une diffusion plus large, constituant pour certains une part significative du chiffre d’affaires.

Le bio en retrait

Après avoir atteint près de 4 500 tonnes en 2023, la production de miel biologique tombe à 2 611 tonnes. Le rendement, de 14,6 kg par ruche, est proche de celui du conventionnel. Le bio représente 12,1 % de la production totale, mais cette part est concentrée dans les exploitations de plus de 50 ruches. Cette contraction interroge sur la capacité du segment à absorber les aléas climatiques et sur la nécessité d’outils de valorisation adaptés.

Commercialisation : un équilibre fragile

La crise du vrac de 2023 a laissé des traces. Beaucoup d’apiculteurs se sont tournés vers la vente directe, qui représente 41 % des volumes en 2024, en hausse de quatre points. Les conditionneurs et grossistes reculent à 18 %. Cette réorientation a permis de limiter les pertes, mais elle exerce une pression sur les prix des pots. En vrac, les cours se redressent : 8,5 €/kg pour la lavande, 7,7 €/kg pour les miels de montagne, 7,4 €/kg pour l’acacia. Les miels de grandes cultures comme le colza ou le tournesol restent en revanche sous les 5 €/kg. Les stocks s’élèvent à 13 222 tonnes en fin de campagne, majoritairement détenus par les apiculteurs professionnels, ce qui accentue les écarts économiques entre exploitations.

Entre aléas climatiques et recomposition de la filière

L’Observatoire souligne la résilience partielle de la filière : malgré un recul marqué, certaines régions et certaines productions tirent leur épingle du jeu. Les apiculteurs sont de plus en plus nombreux à miser sur la diversification et à renforcer la vente directe. L’année 2024 confirme néanmoins la vulnérabilité des récoltes face aux épisodes climatiques extrêmes et la nécessité d’anticiper ces variations dans la gestion des ruchers. Pour les professionnels comme pour les amateurs, la campagne passée illustre à quel point la stabilité des revenus dépend de la capacité à adapter ses pratiques de production et de commercialisation.

Référence

-

Observatoire 2025 de la production de miel, de gelée royale et des autres produits de la ruche (données 2024) - Date de publication : 29/07/2024 -

-

https://www.franceagrimer.fr/sites/default/files/2025-07/SYN-API_Observatoire_Miel_et_GeléeRoyale_2024%20.docx.pdf

Le parasite Varroa destructor continue de représenter la principale menace sanitaire pour les colonies d’abeilles mellifères. Sa capacité d’adaptation face aux traitements acaricides et son rôle dans la transmission de virus expliquent la persistance d’un taux élevé de mortalité hivernale dans de nombreuses régions. Face aux limites des méthodes traditionnelles, de nouvelles approches scientifiques combinant intelligence artificielle (IA) et biologie moléculaire ouvrent des perspectives inédites.

Les récents travaux de recherche montrent que l’automatisation de la détection et l’application de l’interférence ARN pourraient transformer la gestion sanitaire des ruchers dans les années à venir.

L’identification précoce des infestations reste un enjeu majeur. L’équipe de Simon Bilik et al. (2021) a démontré l’efficacité des algorithmes de détection visuelle basés sur YOLO1 et SSD2 pour reconnaître la présence de Varroa destructor sur les abeilles. Leur système a atteint un F1-score de 0,7273 pour l’identification des acariens et de 0,874 pour les abeilles parasitées. Cette précision dépasse de loin ce que permet une simple observation manuelle à l’œil nu, surtout lorsqu’il s’agit de dépistages systématiques dans des colonies puissantes. Un tel outil pourrait à terme être intégré à des dispositifs de contrôle automatique placés à l’entrée des ruches, réduisant le temps nécessaire aux inspections et augmentant la fiabilité des diagnostics.

Encadré – Comprendre YOLO et SSD

YOLO (You Only Look Once) et SSD (Single Shot Detector) sont deux algorithmes de vision par ordinateur spécialisés dans la détection d’objets. Leur particularité est de traiter une image en un seul passage, ce qui permet une reconnaissance très rapide, adaptée au suivi en temps réel. YOLO divise l’image en une grille et prédit simultanément la présence et la position des objets, tandis que SSD utilise plusieurs tailles de filtres pour identifier des objets de dimensions variées. Ces technologies, initialement développées pour des applications industrielles ou de sécurité, trouvent désormais une place dans l’apiculture pour repérer avec précision les acariens sur les abeilles en mouvement.

Vers une évaluation globale de la santé des colonies

Au-delà de la simple détection du varroa, certaines recherches visent à évaluer l’état sanitaire global d’une colonie. Le travail d’Andrew Liang (2024) illustre cette évolution : son modèle multimodal associe l’analyse d’images à l’étude des signaux acoustiques produits par les abeilles. Grâce à un réseau neuronal d’apprentissage profond, le système a atteint une précision de 92,6 % dans l’évaluation de l’état des ruches. Cette approche ne se limite pas à la présence d’acariens ; elle fournit des informations sur le comportement collectif et sur le niveau de stress des abeilles. Pour un apiculteur, disposer de tels indicateurs pourrait transformer la gestion courante, en anticipant les risques d’effondrement ou de dépopulation.

Des systèmes automatisés à l’entrée des ruches

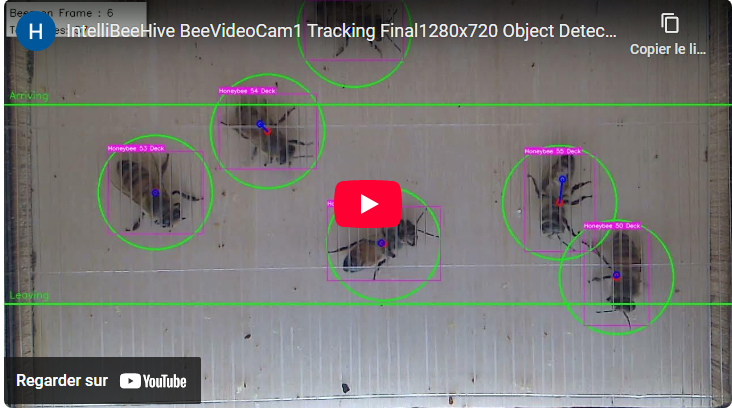

La faisabilité technique d’un contrôle permanent a été confirmée par le projet IntelliBeeHive mené par Christian Narcia-Macias et al. (2023). En plaçant un dispositif de détection visuelle à l’entrée des ruches, leur équipe a réussi à identifier les abeilles, le pollen transporté et les varroas phorétiques avec un F1-score de 0,996 pour les acariens. L’utilisation du modèle YOLOv7-tiny permet d’obtenir des résultats fiables en temps réel, sans nécessiter de matériel informatique lourd. Pour l’apiculteur, un tel système offrirait une surveillance continue, limitant la dépendance aux contrôles manuels et permettant de déclencher rapidement des actions correctives lorsque l’infestation atteint un seuil critique.

Arista Bee Research lance dès fin juillet 2025 un outil en ligne conçu pour accompagner les apiculteurs professionnels et amateurs dans leur décision de traitement. Après avoir complété un questionnaire interactif rapide, l’utilisateur reçoit en quelques minutes des recommandations personnalisées, basées sur son contexte précis (nivaux d’infestation, période, conditions de rucher) pour déterminer s’il doit ou non agir — et avec quelle méthode. Validé par le CARI, ce système intuitif aide à structurer une approche raisonnée, évitant les automatismes et optimisant le timing des interventions.

📌 https://www.varroa-diagnostic.be/

L’interférence ARN : une nouvelle arme biologique

La détection, même améliorée, n’a de sens que si elle s’accompagne de traitements efficaces. Les acaricides chimiques montrent leurs limites en raison de résistances croissantes. C’est dans ce contexte que les travaux de Francesca Bortolin et al. (2025) que vous avions relaté dans L’actu des Apiculteurs 🐝 le 20 mai dernier ouvrent une voie prometteuse. Leur étude en conditions réelles a démontré qu’une alimentation des abeilles avec des molécules de double brin ARN (dsRNA) ciblant des gènes de V. destructor pouvait réduire de 33 à 42 % les infestations phorétiques, sans effet nocif observé sur les colonies. L’approche repose sur le mécanisme naturel d’interférence ARN, qui bloque l’expression de gènes essentiels chez l’acarien. Si ces résultats sont confirmés et reproductibles à grande échelle, l’interférence ARN pourrait constituer une alternative durable aux acaricides, en réduisant l’impact des traitements sur l’environnement et la cire.

A voir : https://media.lactudesapiculteurs.fr/p/apiculture-et-technologies-emergentes

En voir plus : https://media.lactudesapiculteurs.fr/p/vers-un-traitement-cible-du-varroa

Ces innovations restent pour l’heure à l’échelle expérimentale, mais elles marquent un tournant. L’association de systèmes de surveillance par intelligence artificielle et de traitements biologiques ciblés pourrait changer la manière dont les apiculteurs gèrent la pression parasitaire. Leur adoption dépendra de plusieurs facteurs : le coût d’équipement, la simplicité d’utilisation, la fiabilité sur le terrain et l’acceptabilité réglementaire des nouvelles molécules. Les recherches de Bilik, Liang, Narcia-Macias et Bortolin montrent cependant que les bases scientifiques sont désormais solides. Dans les années à venir, l’apiculteur pourrait disposer d’outils automatisés capables d’alerter en temps réel sur le niveau d’infestation et de solutions thérapeutiques réduisant la dépendance aux produits de synthèse.

La lutte contre V. destructor a longtemps reposé sur la patience et la vigilance de l’apiculteur. L’intégration des technologies numériques et de la biologie moléculaire annonce un changement d’échelle. Il ne s’agit plus seulement de constater la présence du parasite, mais d’anticiper son impact et d’y répondre de façon ciblée. Pour les exploitations professionnelles comme pour les ruchers amateurs, ces avancées pourraient représenter l’une des évolutions les plus déterminantes de la décennie… l’avenir nous le dira !

Références

-

Bilik, S., Kratochvíla, L., Ligocki, A., Bostík, O., Zemčík, T., Hybl, M., Horák, K., & Zalud, L. (2021). Visual diagnosis of the Varroa destructor parasitic mite in honeybees using object detector techniques. arXiv. https://doi.org/10.3390/s21082764

-

Liang, A. (2024). Developing an AI-based Integrated System for Bee Health Evaluation. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.09988

-

Narcia-Macias, C. I., et al. (2023). IntelliBeeHive: An Automated Honey Bee, Pollen, and Varroa Destructor Monitoring System. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.08955

-

Bortolin, F., Rigato, E., Perandin, S. et al. First evidence of the effectiveness of a field application of RNAi technology in reducing infestation of the mite Varroa destructor in the western honey bee (Apis mellifera). Parasites Vectors 18, 28 (2025). https://doi.org/10.1186/s13071-025-06673-7

1

YOLO (You Only Look Once) est un algorithme de vision par ordinateur utilisé pour la détection d'objets en temps réel. Dans le contexte de la surveillance des abeilles, il permet d'identifier automatiquement la présence du parasite Varroa destructor sur les abeilles avec une grande précision, comme démontré par l'équipe de Simon Bilik qui a atteint un F1-score de 0,727.

2

SSD (Single Shot Detection) est un algorithme de vision par ordinateur utilisé pour la détection d'objets en temps réel. Dans le contexte de la surveillance des abeilles, il est utilisé en association avec YOLO pour reconnaître la présence du parasite Varroa destructor sur les abeilles avec une grande précision.

3

Le F1-score est un indicateur de performance qui combine la précision (proportion de détections correctes parmi celles annoncées) et le rappel (proportion d’objets détectés parmi ceux réellement présents). Plus il se rapproche de 1, plus la détection est fiable et équilibrée entre exactitude et exhaustivité. Ces résultats témoignent d’une reconnaissance efficace, supérieure à l’observation visuelle humaine lors de contrôles de masse.

5 Août : BEEGUARDS

Ce jour, BeeGuards rappelle que les acariens Tropilaelaps, soumis à déclaration obligatoire dans l’UE, constituent une menace sérieuse pour l’apiculture européenne. L’organisation mène actuellement des recherches en Géorgie et en Chine et a publié une brochure multilingue, ainsi qu’un webinaire avec Apimondia, pour sensibiliser la filière. Ses travaux ont déjà contribué à l’adaptation des protocoles de surveillance au niveau national et européen. Un site dédié tropilaelaps.info, offre désormais la ressource en ligne la plus complète sur ce parasite.

En savoir + :

Le projet BeeGuards, financé par l'Union européenne, vise à renforcer la résilience du secteur apicole européen. Il propose des pratiques de gestion dites durables, de nouvelles stratégies de sélection et des outils numériques et de prévision pour aider le secteur à s'adapter à un environnement en constante évolution.

Le projet étudie l'impact des facteurs abiotiques1 — pratiques de gestion, changement climatique, nutrition et limitations des ressources — sur l'émergence de stress biotiques2 qui menacent la santé des colonies et compromettent la résilience de l'apiculture européenne.

Quel apiculteur êtes-vous ?

Le consortium BeeGuards est coordonné par le Dr Cecilia Costa du Centre de recherche en agriculture et environnement du CREA en Italie. Il réunit 27 partenaires de 16 pays, dont des scientifiques, des apiculteurs, des associations apicoles et des entreprises de conseil et de technologie. Lancé en octobre 2023 pour une durée de quatre ans, le projet développe des solutions innovantes pour permettre au secteur apicole de s'adapter à un environnement en mutation.

BeeGuards adopte une approche multi-acteurs et a élaboré un programme de travail ouvert. Des études de terrain à l'échelle européenne évaluent des stratégies innovantes de gestion et de sélection, utilisant des ruches équipées d'outils de mesure technologiques. Des études complémentaires — immunologiques, comportementales, microbiologiques, pathologiques et écologiques — permettront de comprendre comment la gestion et le climat influencent les abeilles et autres pollinisateurs.

Le 26 novembre 2024, BeeGuards a annoncé la publication d'un nouvel eBook intitulé The Genetics of Selection in Honeybees, rédigé par Pim Brascamp, Aleksandar Uzunov, Piter Bijma et Manuel Du. Publié par l'Université de Wageningue, cet ouvrage de 44 pages (en anglais) vise à aider les éleveurs et les experts apicoles à approfondir leur compréhension des aspects subtils de la sélection des abeilles. Il est structuré en quatre chapitres :

-

Objectif de l'élevage et critères de sélection : Ce chapitre discute de la définition des objectifs d'élevage et des critères de sélection, en mettant l'accent sur l'importance de choisir des traits pertinents pour l'amélioration des colonies d'abeilles.

-

Génétique quantitative : Il introduit les concepts fondamentaux de la génétique quantitative (branche de la génétique qui étudie les caractères phénotypiques), tels que l'héritabilité, les corrélations génétiques et les réponses corrélées à la sélection, essentiels pour comprendre la transmission des traits et les effets de la sélection.

-

Estimation de la valeur génétique : Ce chapitre présente les méthodes d'estimation des valeurs génétiques, y compris l'utilisation des pedigrees et des données de performance, pour identifier les abeilles les plus aptes à la reproduction.

-

Sélection : Il aborde les stratégies de sélection, la gestion de la consanguinité et l'optimisation des programmes d'élevage pour maximiser le gain génétique tout en maintenant la diversité génétique.

Le livre est conçu comme un guide pratique pour la mise en œuvre de programmes de sélection efficaces chez les abeilles mellifères, en combinant des concepts théoriques avec des applications pratiques. Les auteurs encouragent les lecteurs à fournir des commentaires pour améliorer le contenu et le rendre plus accessible.

Disponible gratuitement en format PDF, les auteurs considèrent ce matériel comme un travail en cours et encouragent les commentaires et suggestions pour son amélioration.